はじめに

AWS Summit2025で、JINSが発表した生成AIによる店頭接客体験をご覧になりましたか?

「2025年をAI元年にする」と高らかに宣言し、リアル店舗での購買体験を本気で変革しようとしている姿勢が印象的でした。

その中心にあるのが、独自開発の生成AI接客システム「JINS AI」です。

生成AIというと、ECやカスタマーサポート領域が中心と思われがちですが、

JINSはあえてリアル店舗に注力。顧客が「かけてみないと分からない」「似合うかどうか不安」といった悩みを、AIの力でサポートしようという試みです。

本記事では、JINS AIの主要機能、システム設計の工夫、そしてPoCを越えて実運用に至るまでの道のりを解説します。

なぜECではなく「店頭体験」なのか?

JINSが生成AIをリアル店舗に導入した背景には、以下のような理由があります。

- メガネは「パーソナルな商品」であり、実際に試着して選びたいというニーズが強い

- 商品数が多く、選択肢に迷う顧客が多い

- 「自分に似合うメガネがわからない」という不安をAIが補助できる可能性がある

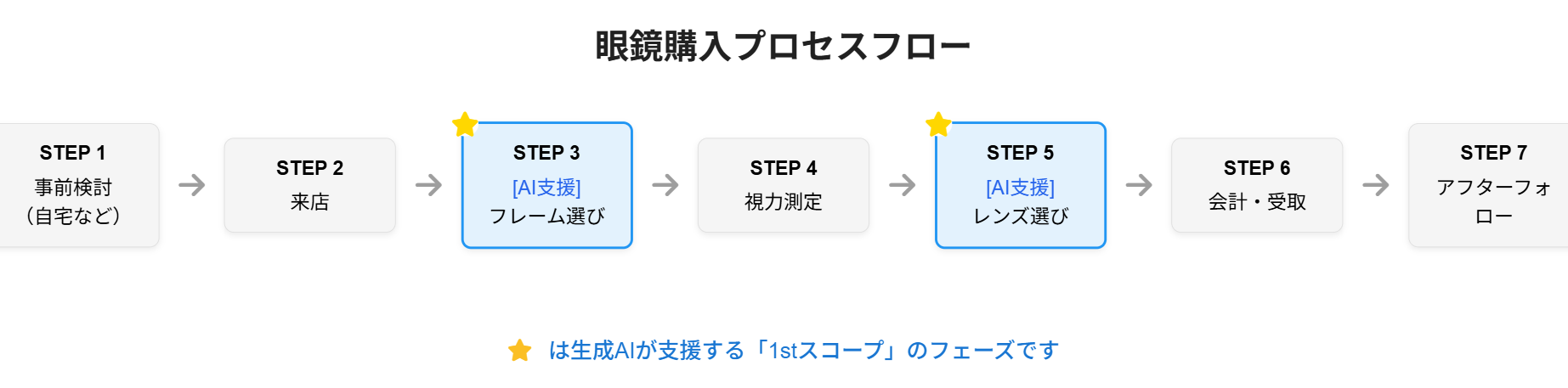

カスタマージャーニー図(生成AIの支援範囲)

JINSはAIを店員の代替ではなく、選ぶ体験を支援するパートナーとして設計しています。

実際に実装されたサービス「JINS AI」とは?

参考URL:https://jinsholdings.com/jp/ja/news/jins_ai/

2025年に公開された「JINS AI」は、以下のような機能を備えています。

1. 画像検索による類似商品提案

芸能人のSNS写真や参考画像をもとに、似たメガネフレームをAIが提案。

商品名が分からなくても、視覚情報から類似アイテムを探すことが可能です。

2. 自然文でのチャット接客

「黒っぽい丸いメガネが欲しい」といった曖昧なリクエストでも、AIが意図を補完して商品をレコメンド。

接客に不慣れな方でも安心して利用できる直感的でわかりやすいUI設計を特長としています。

3. 多言語対応

日本語・英語・中国語・ベトナム語・タイ語に対応し、インバウンド需要にも対応可能。

言語の壁を越えたスムーズな購買体験を実現します。

設計に込めたこだわり

JINS AIは、実用性と拡張性を重視した構成になっています。

高性能モデルと軽量モデルの棲み分け

高精度な意図判断(例:「レンズの話か、フレームか」など)には高性能モデルを使用しているそうです。

その他の処理には軽量モデルを活用し、コストとパフォーマンスのバランスを最適化しています。

ノード単位でのエージェント構成

今回特に興味深かったのが、「JINS AI」のエージェント構成です。

「エージェンティックワークフロー」を活用し、「レンズ情報ノード」「フレーム情報ノード」「FAQノード」など処理を明確に分割しています。

役割の異なるノードを切り分けることで、応答の正確性と一貫性を高めています。

RAG精度向上のための3ステップ

Retrieve-Augmented Generation(RAG)についても以下の3工程で精度向上を図っています。

- クエリの構造変換(例:「30代女性 黒縁メガネ」など検索しやすい形に)

- 検索範囲の最適化(関係のない情報を除外)

- リランキング(最適な回答候補を上位表示)

また、社内用語の自動一般語変換など、ユーザー視点での工夫もなされています。

実証実験から見えてきた成果

2025年4月より3ヶ月間実施された実証実験では、以下の評価が得られたそうです。

- 一人来店のお客様や訪日観光客から「気軽に選べる」と高評価であった。

- 攻撃的な入力や悪用例はほとんど発生せず、実用的な質問が中心

- 約6人に1人のユーザーが複数回の対話を経て実際の購買に至った。

この結果から、システムの利便性や安全性、購買促進効果が一定程度確認できたと言えます。

PoCで終わらせないための工夫

JINSがPoCから本番導入に進めた背景には、以下のような組織的・文化的要因がありました。

1. 経営陣のリーダーシップ

社長自らが週次で進捗確認・意思決定を行う体制が整っており、 組織全体として失敗に寛容な文化が醸成されていました。

2. 顧客体験を起点とした設計思想

技術検証にとどまらず、「誰の、どの体験を変えるのか」という問いを常に軸に持ち続けたことが、設計の精度向上に貢献。

3. 社内公募とパートナーシップの活用

未経験メンバーが主体となってプロジェクトを推進し、AWSをはじめとする技術パートナーと連携することで、 社内の限界を越えるチャレンジが実現しました。

総括

「JINS AI」は、生成AIの可能性を実店舗というリアルな現場で最大限に活用した先進的な取り組みです。

本プロジェクトでは、以下のような技術的工夫が見られました。

- Claude Sonnet 4 と軽量モデルの役割分担による、精度とコストのバランス最適化

- エージェンティックなワークフロー設計に基づいた、明確かつ制御可能な処理フロー

- クエリ変換・検索最適化・リランキングを組み合わせた、RAG(Retrieval-Augmented Generation)の強化

これらにより、PoC(概念実証)にとどまらず、実際にユーザーの手に届くプロダクトとして実装された点が本セッションの注目ポイントです。

単なるAIの活用ではなく、「実店舗 × 生成AI」の実装知見として、今後他業界にも波及しうるAI活用であると思います。